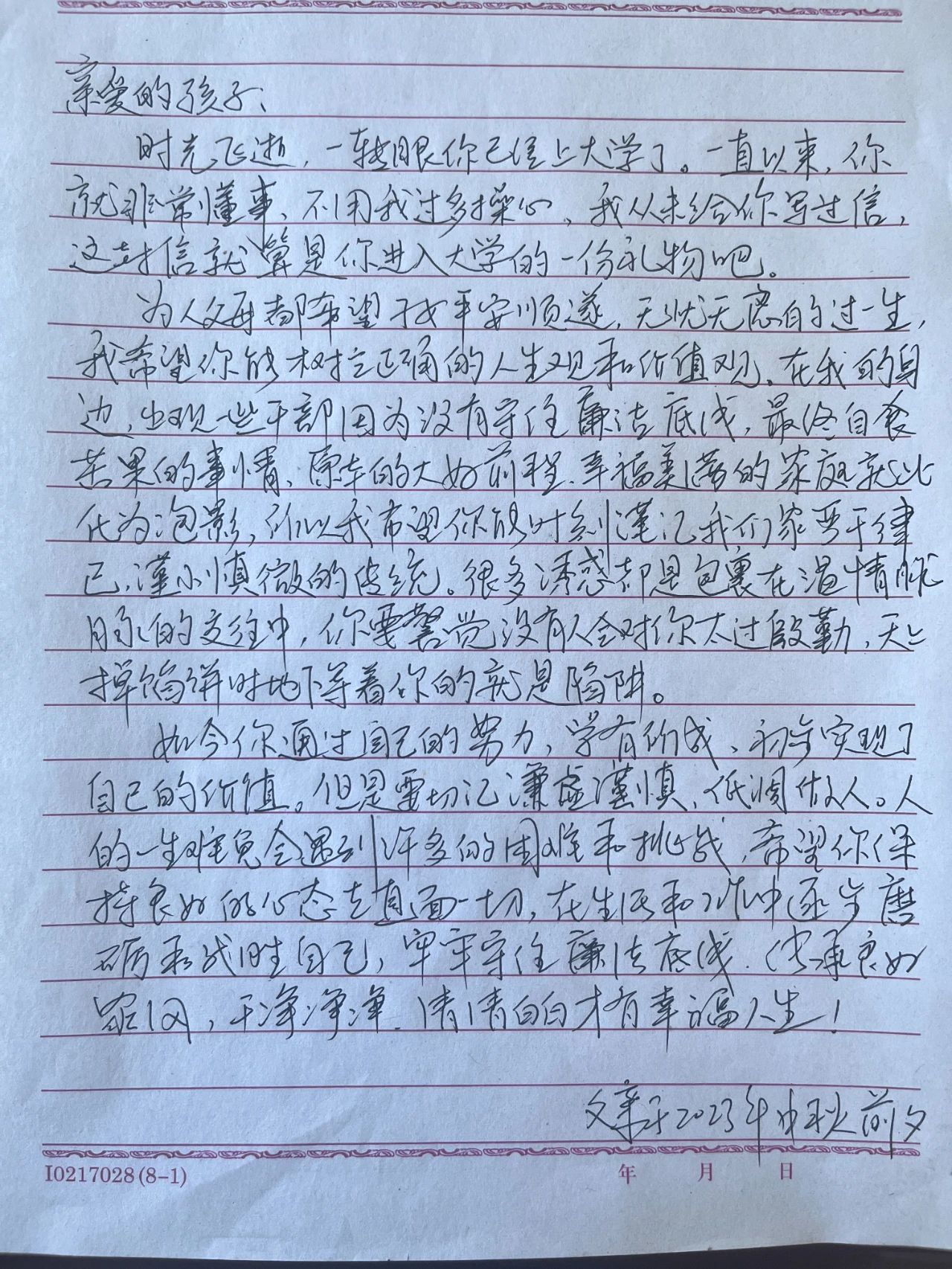

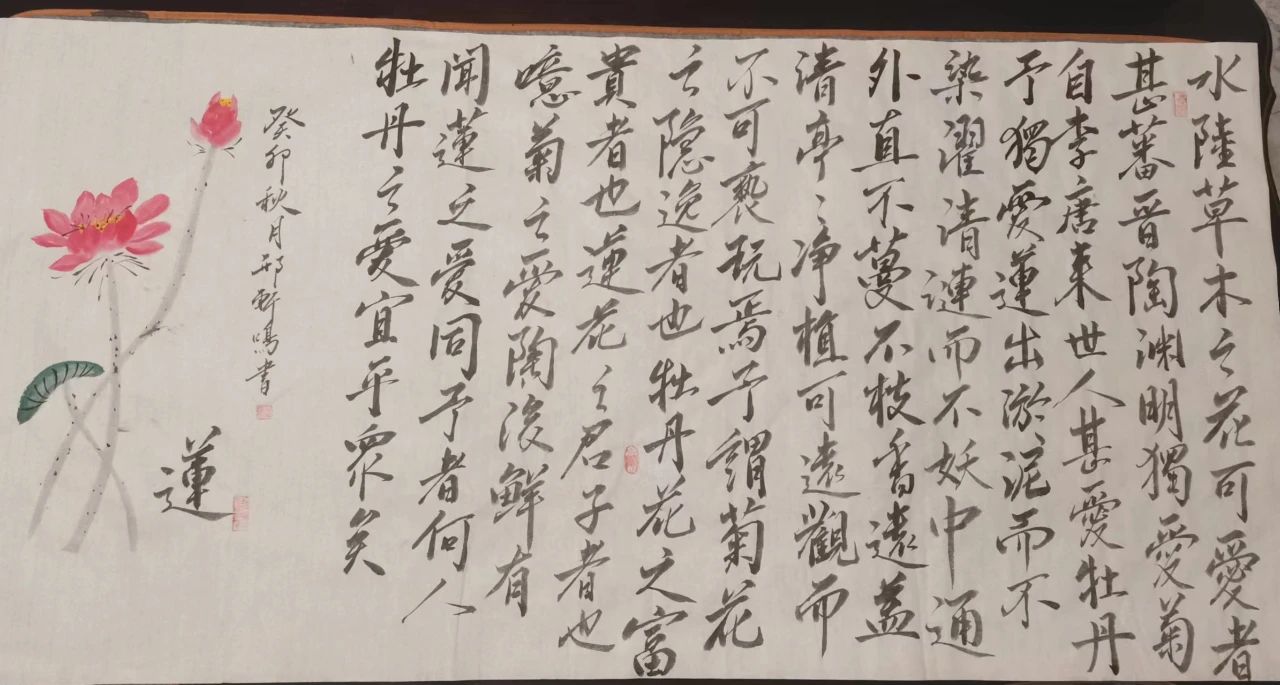

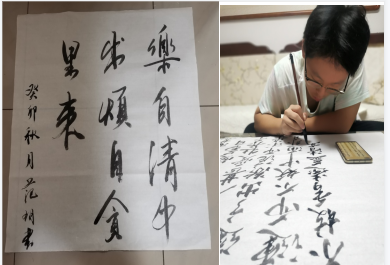

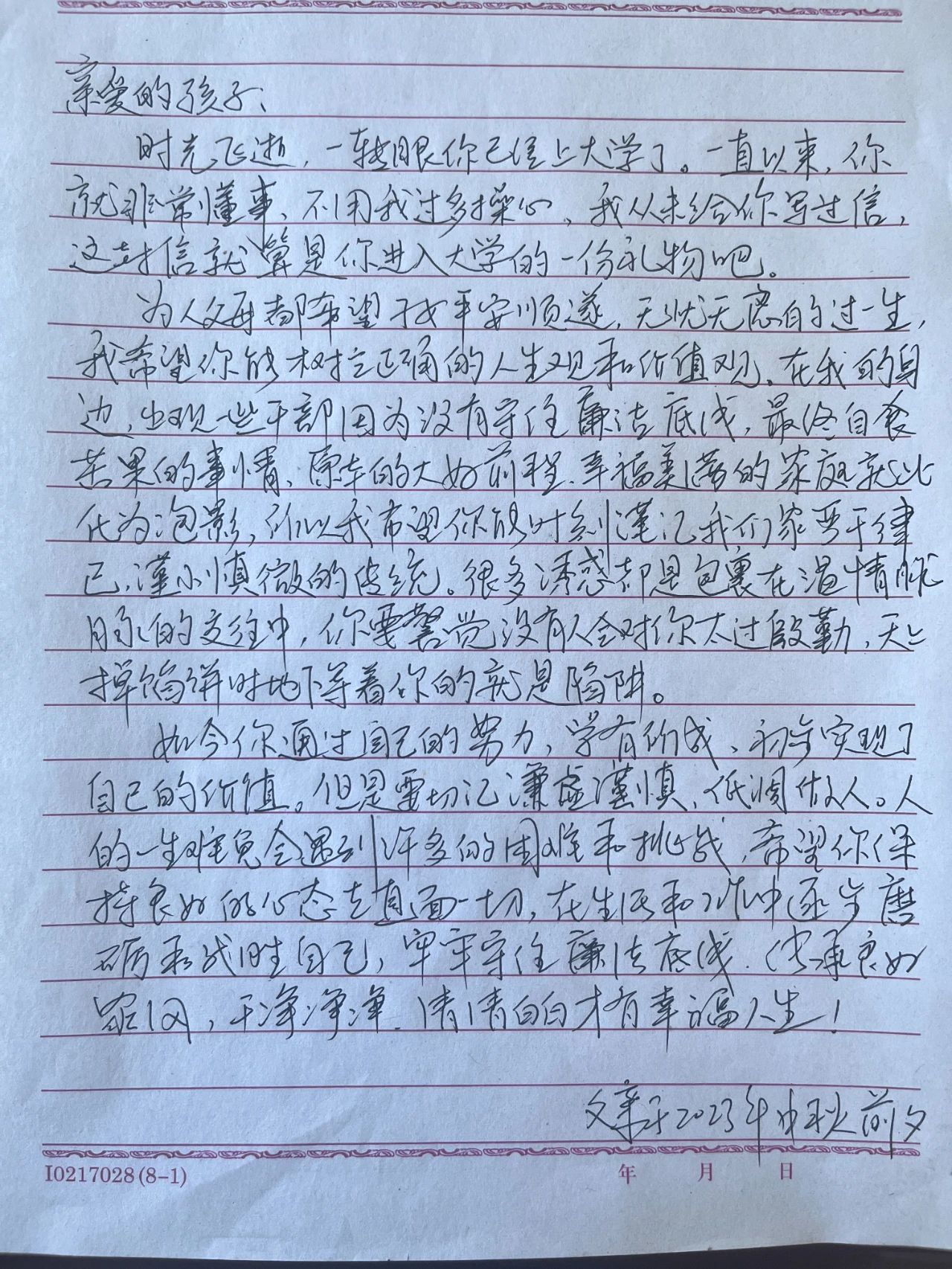

忠厚传家久,诗书济世长。为认真贯彻落实市海航局《2023年廉洁文化建设主题活动工作方案》,在喜迎中秋、国庆佳节之际,市海航局执法支队党支部开展“传承好家风、中秋话清廉”家风家训征集活动,一篇篇清廉家风故事延续着中华民族世代相传的精神谱系,一封封家书传递着廉洁自律的殷殷嘱托,一则则家训格言饱含了对子女的敦敦教诲……盼清廉自守、慎始慎终,愿相互勉励、携手共进,好家风如化雨春风,涵养着每一名唐山海航党员干部的清廉作风。现选取部分家风故事、家训格言、书法摄影主题作品刊登,邀您一起品廉文、悟廉心、践廉行。

《大道至简》 作者:蔺晓林

孟子有言:“天下之本在国,国之本在家,家之本在身”。家风不仅是家庭伦理,也是为政之德,与国家兴衰息息相关,因此家风也是政风。大道至简、廉洁从微,党员干部不仅要敢于担当,更要廉洁齐家,带头树立良好家风。

《老钟》 作者:李慧

自小没有见到过爷爷,他留给我的最深印象就是这只座钟,上面布满了历史的尘埃和岁月的积淀。它大概是上世纪五六十年代被爷爷从天津背回来的,爷爷是老工人,那个年代收入微薄,攒了许久才攒够了这只座钟的钱,背回来的时候全家上下个个欢腾。1978年,它用一只“触角”见证了唐山大地震的“威力”。从此后,它就这样一瘸一拐的工作着,我从小听着它滴答滴答的,就这样悄悄地走过了这些许时光。人简如竹,是一种质朴;人清如竹,是一种境界。人正如竹,是一种品质;人淡如竹,是一种超然。人生四季,数十春秋,就是,对一份平淡生活的热爱与追求,对一种心灵信仰的执着与坚守。以竹的姿态仰望生命、崇尚善良;以竹的品格规范言行,让目光在清正和淡然中得以升华。从古至今国人对竹始终有种难舍的情怀,历代文人墨客难掩对她的偏爱,观竹,赏竹,品竹,思竹,竹在诗在画在情。在宋代文坛地位极高东坡先生,是位美食家,一路贬谪,一路自创各类美食,至今仍有令人唇齿生香的东坡肉、东坡肘子。可如此贪吃的东坡先生却称:宁可食无肉,不可居五竹,无肉使人瘦,无竹使人俗,人瘦尚可肥,人俗不可医。可见竹在古之君子心中,是精神,更是气节。清代郑燮常常忙中偷闲,或作咏竹之诗或作墨竹之画,他的一首《竹石》更是传送至今。竹,挺拔高洁于凌云处尚虚心、刚强正直于出土时便有节。作为一名执法人员,竹便是榜样,竹的正直虚心便是追求,于自身不断加强作风建设,以竹的精神来要求和激励自己,刚正不阿,不畏权势,提升执法能力和执法公信力,坚韧不拔,自有坚守,着力打造风清气正,阳光公正的执法环境。竹,可食、可用、可居;食者竹笋、居者竹楼,载着竹筏,炊者竹薪、衣者竹皮,书者竹纸,履者竹鞋,在古代真可谓不可一日无此君也。从刚窜头的竹笋到参天的大竹,它无时无刻地为人类奉献自己的一切。作为新时代的海航人,我们便是要以竹为师,坚持全心全意为人民服务的宗旨,这和竹的自我牺牲、全心奉献的精神不正是两两相合么?竹是一首无声的高山流水,竹是一幅无墨的山水字画;竹不嗜炫耀,不花不语,平实挺拔,有雪压不倒,风吹不折的气节,更不因环境的好坏改变自己的个性,可谓守得住清贫,耐得住寂寞,所谓:未曾出土先有节,纵使凌云仍虚心。这也不正是新时代海航人所应该具备的品性吗?为人当如竹,两袖清风、一身正气。作为港航执法人员,更是肩负着维护港航安全发展、绿色发展、和谐发展、持续发展的重任,在此进程中我们的责任重大,因此,我们必须保持艰苦朴素、清正廉洁、公平公正的品格,坚守“竹在心中自有节”,以竹修德,将自己历练成为淡泊纯净不惑不惧的君子,悉心守护内心的良知,坚守职业道德和职业荣誉,自律自省,矜持不苟,清正廉洁。“依依似君子,无地不相宜”,竹是清雅隽永,坚韧脱俗的化身,是出类拔萃却虚怀若谷的象征,当我们将竹的风貌与新时代海航精神相比照时,会深切感悟到忠诚、公正、清廉、文明不正是与竹的正直、坚韧、谦逊的高洁品性相互契合么!

老姑夫出生在河北肃宁山村,是那个山窝窝儿为数不多的80年代大学生,毕业时也曾有选调省财政厅机会,但为了爱情,随老姑来到唐山创业。作为家人们公认的才子,家庭群里的老姑夫时常会与家人分享他的童年记忆,文字里的老屋、碾子、榆钱、搓煤球……是那样的生动、朴实,不矫情,不虚伪,不刻意抬高什么,也不随意贬低什么,把原滋原味的乡土生活,以文字的方式复制到了纸上,然后,像一盘儿菜一样端到我们这些小辈儿面前。今年夏天出奇的热。老姑夫说,不管是穿皮凉鞋还是网眼儿旅游鞋,脚总是出汗。于是从网上买了一双布鞋,老北京布鞋。换上布鞋,双脚立刻舒服了很多,有一种被松绑的感觉。但他总有一些不甘心,布鞋就布鞋呗,怎么就叫老北京布鞋呢?六、七十年代出生的人,哪个不是穿着母亲做的布鞋长大的?哪个地方的母亲不会做布鞋?布鞋要是说冠名,都应该叫老妈布鞋!回忆起母亲做布鞋的流程,老姑夫仿佛回到那个初秋:母亲会刻意在某一天的早饭时,把棒子面儿粥熬的糨一些,喝剩下的盛进一个小盆儿里,捏一小撮榆皮面儿放进去,和拉均匀做成糨糊。接着,母亲从躺柜里拿出被撑得鼓鼓囊囊的布包袱,里面是各色的碎布(老家叫铺拆),家人的衣服穿得实在不能再缝补了,被褥拆洗的不能再做了,就平日里积攒着裹进包袱,等待着这一天派上用场。把吃饭用的方炕桌搬到屋外,母亲先在上面刷一层薄薄的糨糊,找一块大铺拆粘贴好,再刷一层糨糊,就开始了挑拣形状各异的小铺拆拼图。如此反复大概五六次后,金灿灿的阳光下,花花绿绿的夹纸就等着秋日的烘焙了。两三天后,夹纸晾晒干了,就揭下来在一个边儿上,用针线穿俩眼儿,线扣儿系好挂到墙上,几天下来三四张夹纸就陆续打好了。白天该下地下地,该干活干活,大多是在晚饭后昏暗的灯光下,母亲拿出那本夹着大大小小纸鞋样的古书,开始剪夹纸。母亲先把鞋样儿缝两针固定到夹纸上,用剪子剪出三四片鞋底儿,再用白布条包边儿,做底儿的一片用一层薄薄的旧棉絮絮好,白布兜底包边后,和其他几片粘贴在一起,就开始纳鞋底了。纳鞋底儿是很累的活儿,更是技术活儿。母亲总是先沿着鞋底边儿纳两圈儿,再开始从前到后往里纳。夹纸很硬,母亲往往纳地很吃力,钢锥子穿透鞋底儿时,看到她明显在咬牙,放下锥子,大针引着一米来长的线绳子穿过针眼儿,“噌噌”的摩擦声后,母亲将针别在胸前的衣服上,又拿起了锥子。小时候很多个晚上,都是看着母亲纳鞋底的身影越来越模糊,那“噌噌”声越来越远,孩子们也就进入了梦乡。接下来的做鞋帮、上鞋相对轻松。但如果是做棉鞋,还得絮棉花那就费事了。母亲说她十四岁才学会了给家里人做棉鞋。母亲说着轻巧,但现在想起来,对于当时一个十四岁的孩子,那是怎样的一种苦呢?老姑父娓娓道来,浓郁的情感、诗意化的感受以及充满烟火气的描摹,我们一群小辈儿甚至我们的孩子们仿佛跟着老姑父的记忆回到了那个村口:孩子们是从炕上穿着布鞋下来学会走步,穿着布鞋满街满巷地疯跑,大人们穿着布鞋一年到头劳作在田地,麦茬儿棒秸豆棵子,杂草菜叶甚至牲口粪都将岁月镌刻在鞋底,诉说着布鞋与那片土地的亲昵。据说,在肃宁的县志中曾记载:“居民衣布自织自用,褴褛之衣,犹作鞋履之用,不肯一掷。”那时田间的棉花也许不会想到,被乡亲们摘回家,纺线织布做成了衣服遮风挡雨,直到不能再穿了,又打成夹纸做了鞋帮鞋底,一年四季回来继续耕耘这片土地。从这个意义上讲,布鞋,是那个年代农村人的根。“最爱穿的鞋是妈妈纳的千层底儿,站得稳,走得正,踏踏实实闯天下……”,一首老歌唱出了多少人温情的回忆。母亲做鞋的身影,那片养育我们的土地,却深深地印在心底,永远无法忘记……立德立言,耕读传家;一粥一饭,当思来之不易。(赵威宇)道德为先,勤学为辅,尊老爱幼,传承美善。诚实为根,善良为本,勤俭为道,责任为重。和睦家庭,孝敬父母,尊敬长辈,关爱幼小;心胸宽广,乐于分享,包容谅解,持之以恒。(王娜)凡人皆有望子孙为大官,余不愿为大官,但愿为读书明理之君子。(桑建楠)今日我处顺境,预想他日也有逆境之时;今日我以盛气凌人,预想他日人亦有以盛气凌我之身。或凌我之子孙。常以“恕”字自惕,常留余地处人,则荆棘少矣。(谢峰)做人要有品德,做事要有责任,待人要有礼貌,追求要有梦想,只有踏实肯干,脚踏实地,才能在未来的日子里走得更远。(许钢)